092-260-5463

受付時間 10:00~18:00(平日)

企業の労務担当者の中には、

「36協定って結んでいれば残業させても大丈夫なの?」

「特別条項をつけると、どこまで残業できるの?」

「法改正でルールが変わったと聞いたけど、自社は対応できているのか不安…」

と感じている方も多いのではないでしょうか。

実際、36協定は“提出すれば終わり”ではなく、締結内容や運用方法を誤ると法令違反につながる非常に重要な手続きです。

特に、2024年4月からは上限規制の対象が広がり、建設業・運送業・医師なども厳格なルールの下で管理が求められるようになりました。

社会保険労務士 志賀佑一

社会保険労務士志賀佑一事務所代表。

経営者、従業員、会社がともに3WINの組織づくりをモットーに、人材が定着する会社づくりのサポートに尽力。

社会保険労務士として独立後は人事労務支援に加え、各種研修や制度導入などを通じてリテンション(人材流出防止)マネジメント支援にも注力している。

この記事を読むことで、36協定を「形式的な届出書類」ではなく、自社の労働時間管理を支える実務ツールとして正しく運用できるようになります。

そして、法令遵守と従業員の健康を両立させる、信頼性の高い企業運営へと一歩近づけるはずです。

36(サブロク)協定は、企業が従業員に時間外・休日労働を命じるために欠かせない労使間の約束です。法律上の目的や仕組みを理解していないと、形式だけの届出になりかねません。

まずは、制度の根拠や基本的な考え方を整理し、実務で誤解されやすいポイントを確認しておきましょう。

36協定とは、労働基準法第36条に基づき、会社が従業員に法定労働時間を超えて労働を命じるために必要な労使協定です。

(時間外及び休日の労働)

労働基準法|e-Gov 法令検索

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、(中略)その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

法律では、1日8時間・1週40時間を超える労働は原則として禁止されています。しかし、企業の業務上、繁忙期や納期対応などで時間外労働を行わざるを得ない場合があります。

そのようなとき、労使双方の合意に基づいて「36協定」を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、法定時間を超える労働が可能になります。

この届け出をしていないまま残業を命じると、違法残業に該当し、企業や経営者が罰則を受けるおそれもあります。

36協定は、単なる「形式的な書類」ではなく、会社の労働時間管理の根幹となる法的手続きです。そのため、正しい理解と運用が不可欠です。

36協定は、法定労働時間を超える労働または法定休日の労働を命じる場合に必要です。

具体的には、次のようなケースが該当します。

| 労働の種類 | 協定が必要となる主なケース |

|---|---|

| 時間外労働(残業) | 1日8時間を超える勤務を命じる場合(例:9時~18時勤務に加え1時間の残業をさせる) |

| 週の労働時間超過 | 週40時間を超える勤務となる場合(例:月~土勤務で48時間など) |

| 休日労働 | 法定休日(日曜日など)に勤務を命じる場合 |

つまり、通常勤務時間内で完結する労働であれば36協定は不要ですが、少しでも時間外・休日に及ぶ労働を命じる場合は、必ず届出が必要です。

志賀佑一

志賀佑一また、1人でも労働者を雇用している場合は対象となるため、個人事業主や小規模企業も例外ではありません。

36協定では、単に「残業をさせる」ことを認めるのではなく、残業・休日労働を行わせる条件を明確に定める必要があります。

主な項目は以下のとおりです。

| 項目 | 定めるべき主な内容 |

|---|---|

| 協定期間 | いつからいつまでの期間に適用されるか(例:2025年4月1日~2026年3月31日) |

| 対象業務 | 時間外・休日労働を行わせる業務の種類 |

| 必要な事由 | 残業・休日労働が必要となる具体的な理由(例:顧客対応・設備トラブルなど) |

| 上限時間 | 1日・1か月・1年あたりの上限時間数 |

| 休日労働の日数 | 法定休日に労働させる日数や範囲 |

| 労働者代表 | 協定を締結する労働者側の代表者名・選出方法 |

これらを定めることで、会社が恣意的に残業を強要することを防ぎ、労働者の健康と安全を守ることが目的です。

特に「上限時間」の設定は、後に説明する特別条項と深く関係する重要な部分です。

36協定は全ての企業に関係する制度ですが、業種や職種によっては特例が設けられています。とくに2024年4月からは、建設業や運送業などにも上限規制が本格適用され、管理のあり方が変わりました。

自社の事業がどの区分に該当するのかを正しく把握することが、法令遵守の第一歩です。

36協定は原則として、すべての会社・業種に適用されます。

以前は、特定の業種・業務が「上限規制(時間外労働の上限)」の適用が猶予されていましたが、令和6年(2024年)4月1日から、多くの業種へ上限規制が本格適用されました。

それに伴い、「適用除外」として扱われる業種・業務の範囲・条件も変化しています。

たとえば、以下のような業種が該当しています。

ただし、これらの業種=「36協定を結ばなくて良い」という意味ではありません。

むしろ、協定は必ず必要であり、上限規制の適用条件が一般業種とは異なる、もしくは「特例」が認められているという意味です。

たとえば、運送業では、「特別条項付き36協定を締結した場合の年間上限が960時間」とされるなど、規制内容に差異があります。

(参考):厚生労働省:建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制

つまり、対象となる業種でも、自社がどの規制に該当するかを確認し、適切な協定・手続きを行うことが非常に重要です。

| 業種・業務区分 | 上限時間(年間) | 特記事項・留意点 |

|---|---|---|

| 一般企業(製造・サービスなど) | 720時間以内 | 特別条項を結ぶ場合のみ超過可(年6回まで) |

| 建設業 | 720時間以内(災害対応時に特例可) | 天候や災害による遅延を理由に特例が認められる場合あり |

| 自動車運転業務 | 960時間以内(休日含む) | 運行計画に基づき、拘束時間・休息時間の確保が義務化 |

| 医師 | 960時間以内(B水準) | 医療機関ごとに労働時間短縮計画の策定義務あり |

| 研究開発業務 | 限度時間規制の適用除外 | 健康管理・面談・労働時間の把握義務はあり |

上記のように規制緩和的な扱いがある業種でも、労働時間管理が不要というわけでは全くありません。むしろ、業務実態が変則的・流動的になるため、管理・モニタリング体制を強化する必要があります。

主な注意点

また、これらの業種でも、会社には安全配慮義務が課されています。つまり、法令上の上限規制が多少異なるからといって、労働者の健康・安全を軽視してよいというものではありません。

むしろ、変動が大きい働き方だからこそ、労働時間・休息・健康管理の3点を同時に設計しておくことが企業の責務です。

36協定の締結では、内容の正確性と手続きの透明性が問われます。誰が、どのような手順で協議し、どんな範囲で残業を認めるのか。そのプロセスを明確にすることで、トラブルの多くは防げます。

実際の現場に合った協定を作成するための考え方を整理しておきましょう。

36協定の締結は、単に書面を作成して提出すれば良いというものではありません。会社の実情に即した内容を設定し、「なぜ」「どの範囲で」時間外・休日労働を行うのかを明確にすることが重要です。

特に注意すべき3つポイント

必要最小限の時間外労働にとどめること

業務の効率化やシフトの見直しを行い、不要な残業が発生しない仕組みを整えることが基本です。

従業員の健康への配慮

法定内であっても、長時間労働が常態化すれば過労リスクが高まります。勤務間インターバルの確保など、健康管理措置を並行して実施する必要があります。

内容を定期的に見直す

事業規模や業務形態の変化に応じて協定内容を更新することが望まれます。特に「繁忙期」や「人員体制」の変化時は、見直しの好機です。

36協定は、一度結んだら終わりではなく、労務管理の状況を反映して継続的に改善していくものです。

36協定では、時間外労働を行わせる「業務の種類」をできるだけ具体的に定めることが求められます。

この「業務区分」をあいまいにしてしまうと、協定の範囲が不明確になり、結果的に従業員に不必要な残業を強いるリスクが生じます。

たとえば、以下のように区分を具体的にしておくと運用上のトラブルを防ぎやすくなります。

| 不十分な区分 | 適切な区分例 |

|---|---|

| 営業業務 | 顧客訪問・商談対応・見積作成などの営業関連業務 |

| 事務業務 | 請求書処理・労務管理・資料作成などの一般事務 |

このように業務内容を細分化し、どの範囲まで残業を認めるのかを明確化することで、労使双方が安心して協定を運用できます。

特に複数部署を抱える企業では、「部署単位」「職種単位」で区分を整理しておくことが重要です。

36協定を締結する際には、会社が一方的に内容を決めることはできません。労働者側の代表者と正式に協議し、合意を得ることが法的に義務付けられています。

一般的な手続きの流れ

過半数労働組合がある場合はその代表者、ない場合は労働者の過半数を代表する者を選出します。

対象期間、上限時間、休日労働の範囲などを具体的に定め、双方で合意します。

会社側代表と労働者代表の署名または記名・押印を行い、正式な書面を作成します。

締結した協定は速やかに所轄の労働基準監督署へ提出しなければなりません。

この手続きは単なる形式ではなく、「労働条件の合意形成プロセス」そのものです。形だけの手続きにせず、実態に沿った協議を行うことで、労使双方の信頼関係を保ちながら健全な労働時間管理を実現できます。

労働者代表の選出や労使協定の手続きについては、就業規則の改定や届出の流れとも密接に関係しています。

より詳細な手続きや提出書類のポイントを知りたい方は、初めてでも安心!就業規則の届出に必要な書類と提出手順を完全解説の記事も参考になります。

働き方改革の流れを受け、36協定で定める時間外労働には明確な上限が設定されました。原則を超える残業が必要な場合は、特別条項を設けて例外的に対応することになります。

上限規制のルールと特別条項の関係を正しく理解し、違反を防ぐための判断基準を明確にしましょう。

36協定を締結しても、無制限に残業を命じられるわけではありません。法律では、働きすぎによる健康被害を防ぐために、明確な上限が設けられています。

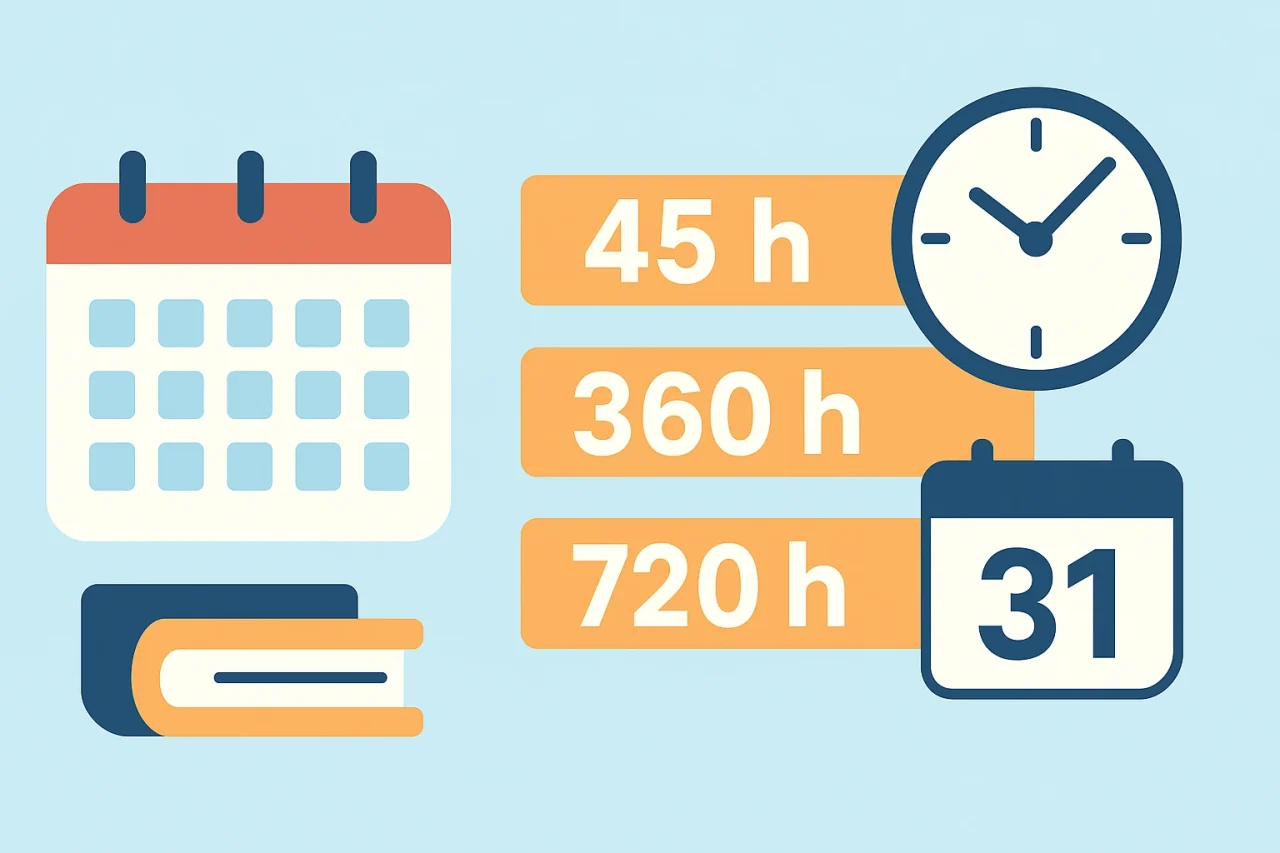

原則として、時間外労働は「月45時間」「年360時間」までが上限です。この上限は、特別な事情がない限り、すべての企業に共通して適用されます。

時間外労働の上限規制の主な考え方は次のとおりです。

| 区分 | 上限時間 | 備考 |

|---|---|---|

| 1か月あたりの上限 | 45時間以内 | 原則として超えることはできない |

| 1年間の上限 | 360時間以内 | 特別条項を結ばない場合の上限 |

| 特別条項を結んだ場合 | 年720時間以内(例外) | 厚生労働省のガイドラインに基づく |

これらの上限を超える働き方を放置した場合、36協定を締結していても違法となる可能性があります。つまり、協定があっても「法律の範囲内で運用すること」が前提なのです。

上限規制の趣旨は、「生産性の向上と従業員の健康維持を両立させること」にあります。

そのため、企業は「残業を減らす工夫」と「正確な労働時間の把握」の両面から管理体制を整備する必要があります。

業務の繁忙期や突発的なトラブル対応など、どうしても月45時間を超える残業が発生することがあります。そのような場合には、「特別条項付き36協定」を締結することで、一時的に上限を超えることが認められます。

ただし、この特別条項は自由に設定できるものではなく、厳格なルールが設けられています。

主な内容を整理すると次の通りです。

| 規制項目 | 内容 |

|---|---|

| 特別条項を適用できる回数 | 年6回まで(臨時的な特別事情がある場合に限る) |

| 年間の残業上限 | 720時間以内 |

| 複数月平均 | 80時間以内(休日労働を含む) |

| 単月の上限 | 100時間未満(休日労働を含む) |

特別条項を設ける場合は、「なぜその期間だけ上限を超える必要があるのか」という理由を明確に記載しなければなりません。

例えば、「新製品の立ち上げ」「決算対応」「突発的な設備故障への対応」など、客観的に納得できる事由が必要です。

さらに、特別条項を活用する際には、過労防止のための健康管理措置を併せて実施することが望まれます。企業は単に上限を延ばすのではなく、「一時的」「合理的」「安全配慮を前提とした運用」を徹底することが重要です。

特別条項は、経営上の柔軟性を確保する一方で、従業員の健康リスクを高める側面もあります。

したがって、使用頻度を最小限にとどめ、長時間労働を常態化させない仕組みづくりが不可欠です。

残業代の算出や手当の扱いを正確に理解しておくことは、特別条項を適切に運用する上でも欠かせません。時間外労働に関連する賃金処理を整理したい方は、残業代の計算で除外できる手当とは?7つの手当と正しい判断ポイントの記事も参考になります。

特別条項を設けることで、一定の条件下では法定の上限(1か月45時間、年間360時間)を超えて残業を命じることが可能になります。しかし、特別条項を結んだからといって無制限に残業できるわけではありません。

過労死防止の観点から、法改正により上限時間が明確に数値で定められています。

主な上限ルール

| 規制内容 | 上限時間 | ポイント |

|---|---|---|

| 年間の時間外労働 | 720時間以内 | 特別条項を含めた年間の総残業時間の上限 |

| 月100時間未満 | 休日労働を含む | 単月で100時間を超える残業は違法となる |

| 複数月平均80時間以内 | 休日労働を含む | 2~6か月の平均で80時間以内に抑える必要 |

| 特別条項適用回数 | 年6回まで | 恒常的な長時間労働を防ぐための制限 |

このように、特別条項には「一時的な超過」を認める代わりに、回数・期間・上限すべてに制限が設けられています。また、企業はこれらの基準を遵守するだけでなく、超過の必要性が合理的であるかどうかを説明できる体制を整えておくことが求められます。

特別条項は企業の柔軟な対応を可能にする一方で、誤った運用をすれば法令違反にもつながるため、明確なルール設定と社内周知が不可欠です。

どうしても繁忙期や臨時の事情により、限度時間を超える労働を行わざるを得ない場合には、その理由を明確に記載し、適切な管理体制を整えたうえで実施する必要があります。

対応の際は、以下の3点を中心に考えると良いでしょう。

具体的な特別事情の明記

「顧客対応の集中」「季節的な繁忙」「予測困難なトラブル」など、客観的に説明可能な理由を明確にしておくことが重要です。

時間外労働をできる限り短縮する努力

応援要員の配置、業務の外部委託、シフト調整など、時間外労働を減らすための代替策を講じます。

従業員の健康管理措置の実施

長時間労働者への医師面接、休養日の確保、メンタルヘルスケアなど、健康確保のための対策を併せて実施します。

また、特別条項を発動する際は、経営判断だけでなく労使双方の合意が前提となります。

「毎月のように特別条項を使う」「理由が形骸化している」状態は法的にも問題視されるため、運用実績を記録し、必要に応じて協定内容を見直す姿勢が重要です。

特別条項はあくまで「例外的な措置」であり、企業が持続的に健全な働き方を実現するためには、長時間労働を前提としない業務体制の構築こそが本質的な対応といえます。

特別条項を設けるということは、長時間労働のリスクが高まるということでもあります。企業には、単に協定を結ぶだけでなく、従業員の健康を守るための措置が求められます。過重労働の防止を念頭に、法的義務と実務上の配慮の両面から体制を整備することが重要です。

長時間労働が避けられない場面では、企業は以下のような健康確保措置を講じることが求められます。

医師による面接指導や定期健康診断の実施

時間外労働が一定時間を超える従業員に対して、健康状態の把握と医師の助言を受ける仕組みを設けます。

勤務間インターバルの確保

業務終了から次の始業までに一定の休息時間(例:11時間など)を設け、睡眠や生活リズムを守るよう努めます。

代休や特別休暇の活用

繁忙期後には休息日を確保し、心身のリカバリーを支援します。

相談体制・メンタルケアの強化

社内相談窓口の設置や、産業医・カウンセラーとの連携を行い、早期対応を可能にします。

これらの施策は、義務的な「安全配慮」だけでなく、従業員の働きやすさを守る企業姿勢の証明にもなります。

研究開発や運送業、医師など、業務の性質上どうしても時間管理が難しい職種では、「労働時間の可視化」と「健康リスクの早期発見」が重要なポイントとなります。

たとえば、以下のような方法が有効です。

これらの取り組みを通じて、「働きすぎを見逃さない環境」をつくることが、企業の責任として求められています。

労働契約法第5条では、企業に対して「労働者の生命・身体の安全を確保するよう配慮する義務」が定められています。

(労働者の安全への配慮)

労働基準法|e-Gov 法令検索

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

つまり、法令上の上限を守るだけではなく、従業員を安全に働かせるための積極的な管理責任を果たす必要があります。

もし長時間労働や健康被害が発生し、それが管理体制の不備によるものであれば、企業は安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われる可能性があります。

したがって、特別条項の運用は「労働時間を延ばすための制度」ではなく、一時的な対応と健康管理を両立させるための“例外的措置”であることを再確認することが大切です。

36協定を正しく締結・運用していない場合、企業は法的な罰則だけでなく、社会的信用の低下という大きな代償を負います。行政指導や送検事例も増えており、形式的な提出で済まされる時代ではありません。

リスクを理解した上で、日常の労務管理にどう反映させるかが問われます。

36協定を締結せずに従業員へ残業を命じた場合、労働基準法違反にあたります。これは単なる行政上の注意で済む問題ではなく、刑事罰の対象になることもあります。

労働基準法第32条および第36条の規定に基づき、違反が確認された場合は次のような罰則が科せられます。

| 違反内容 | 主な罰則 |

|---|---|

| 協定を締結せずに残業を命じた場合 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 |

| 届出をせずに残業を実施した場合 | 同上(罰則の適用対象) |

| 協定で定めた上限を超えて労働させた場合 | 法令違反として是正勧告や送検の可能性あり |

これらの罰則は会社や経営者個人に対して適用される場合があり、「知らなかった」「形式上の不備だった」では済まされません。

また、違反が続けば、労働基準監督署による立ち入り調査や報告命令など、より厳しい措置に発展することもあります。

つまり、36協定は形式的な届け出書類ではなく、法令遵守を示す企業経営上の証明書でもあるのです。

36協定違反は、法的罰則に加えて企業の社会的信頼を大きく損なうリスクを伴います。行政の是正勧告を受けた場合、その情報はインターネット上で公表されることもあり、「ブラック企業」として認識されるおそれもあります。

特に近年は、働き方改革の推進や労働環境の透明化が進み、「コンプライアンスを守る企業かどうか」が取引先や求職者から厳しく見られるようになっています。もし違反が明るみに出た場合、次のような影響が考えられます。

このような被害は、罰金以上に経営に深刻な影響を与えます。だからこそ、企業は「36協定を提出しているから大丈夫」ではなく、実際の運用まで徹底して守る姿勢が求められます。

36協定違反を防ぐには、単に書類を整えるだけでなく、現場の運用と管理体制をリンクさせる仕組みづくりが必要です。以下の観点を定期的に確認することで、実務レベルでの法令遵守を維持できます。

労働時間の実態把握

打刻データ・勤怠システムを活用し、サービス残業や未申請残業を防止。

上長による残業承認フローの明確化

残業を命じる際の手順と責任を明確にする。

協定内容と実態の照合

実際の残業時間が協定の上限に近づいていないか、月次でチェック。

従業員代表との定期的な協議

労働時間や健康状況に関する声を吸い上げ、必要に応じて協定を見直す。

こうした管理体制を整備することで、36協定違反を防ぐだけでなく、職場の透明性や従業員の信頼感を高める効果も期待できます。

労務管理は、単なるリスク回避のためではなく、「働きやすい環境をつくる企業姿勢」そのものを示す取り組みです。

36協定の目的は、単に残業を合法化することではなく、適正な労働時間管理を通じて職場を健全に保つことにあります。協定の締結から届出、運用・更新までを一貫して管理することで、法令遵守と働きやすさの両立が可能になります。

最後に、企業が押さえておくべき実務上の視点を整理しておきましょう。

36協定は一度締結すれば終わりではなく、締結・届出・運用・更新という一連のサイクルを正しく行うことが重要です。形式的な提出に留まらず、実務に落とし込むことで初めて「法令遵守」としての意味を持ちます。

運用の流れを大まかに整理すると次のとおりです。

| ステップ | 内容 | 主な注意点 |

|---|---|---|

| ① 協定締結 | 会社と労働者代表の間で協定内容を協議し、書面で締結する | 労働者代表は「使用者の意向に偏らない」公正な選出が必要 |

| ② 届出 | 所轄の労働基準監督署へ協定書を提出する | 提出がないまま残業を命じると違法となる |

| ③ 運用 | 協定に基づいて労働時間を管理し、特別条項発動時は理由と期間を明確に記録する | 実際の残業時間が上限を超えないよう注意 |

| ④ 更新 | 協定期間(通常1年)終了前に再協議し、必要に応じて内容を見直す | 業務内容や人員体制の変化に合わせて改訂する |

このサイクルを適切に回すことで、36協定が「単なる届出書」ではなく、組織の労務管理のルールブックとして機能します。

特に更新の際には、前年の運用状況を振り返り、改善点を明確にすることが重要です。

36協定は法定手続きであると同時に、実務に深く関わる仕組みです。そのため、運用を誤ると法的リスクだけでなく、職場内トラブルにも発展するケースがあります。

以下は、実務で特に多いトラブルとその防止策です。

| トラブル事例 | 主な原因 | 防止策 |

|---|---|---|

| 協定の未届出・期限切れ | 提出や更新の失念 | 管理台帳やカレンダーで更新時期を事前管理する |

| 労働者代表の不適切な選出 | 実質的に会社が指名 | 選出方法を文書化し、労働者全体で選出手続きを行う |

| 協定内容と実際の運用が乖離 | 想定よりも残業が多く発生 | 定期的に残業実績を確認し、必要に応じて協定を再協議する |

| 特別条項の乱用 | 恒常的な長時間労働 | 発動事由を明確化し、年6回の上限を厳守する |

こうしたトラブルは、いずれも「形だけの運用」が原因です。協定を現場に浸透させ、上司・人事・従業員が共通認識を持つ体制づくりが、長期的なリスク防止につながります。

36協定は、会社が法定労働時間を超えて労働を命じるための唯一の合法的な手段です。しかし、その運用を誤れば、罰則や企業イメージの低下といった重大なリスクを招きます。

大切なのは、次の3点を常に意識することです。

36協定は「会社のための制度」であると同時に、「従業員を守る制度」でもあります。正しい理解と丁寧な運用を積み重ねることで、企業の信頼性と持続的な働きやすさを両立させることができます。

36協定や特別条項の運用について、こんなお悩みはありませんか?

36協定は「提出すれば終わり」ではなく、実際の運用と健康配慮まで含めて適正化することが大切です。誤った内容で届出をしていたり、特別条項の発動が形骸化している場合、思わぬ是正指導や罰則に発展することもあります。

当事務所では、労務管理に精通した社会保険労務士が、貴社の36協定の内容・運用状況を丁寧にヒアリングし、法令遵守と現場実態の両立ができる協定づくりをサポートいたします。

初回相談は無料です。

「自社の36協定を見直したい」「特別条項の運用を整理したい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

お申し込みは、下記フォームから簡単に行えます。安心して働ける環境づくりを、一緒に進めていきましょう。