092-260-5463

受付時間 10:00~18:00(平日)

深夜残業について調べている企業のご担当者からは、

「深夜残業の割増率が結局いくらになるのか分からない…」

「深夜と時間外が重なると、どの計算式を使えば正しいの?」

「固定残業代を払っていれば深夜手当は不要なのでは?」

「管理職でも深夜手当が必要って本当ですか?」

このような悩みや疑問がよく寄せられます。

深夜残業は“深夜に働いた事実”だけで発生する割増制度ですが、実務では時間外・休日・60時間超など複数の要素が重なり、計算が複雑になりがちです。

少しでも理解を誤ると、未払いにつながり、企業側のリスクも一気に高まります。

そこで本記事では、深夜残業を正しく理解し、確実に運用するために押さえておきたいポイントを体系的に整理しました。

社会保険労務士 志賀佑一

社会保険労務士志賀佑一事務所代表。

経営者、従業員、会社がともに3WINの組織づくりをモットーに、人材が定着する会社づくりのサポートに尽力。

社会保険労務士として独立後は人事労務支援に加え、各種研修や制度導入などを通じてリテンション(人材流出防止)マネジメント支援にも注力している。

深夜残業の仕組みと計算方法が分かれば、労働時間管理の精度が上がり、未払いリスクを大幅に減らすことができます。

読み終えるころには、自社での深夜残業の取り扱いを迷わず・正確に判断できる状態になっているはずです。

深夜残業を正しく理解するためには、まず「どの時間帯が深夜にあたるのか」「どのような働き方が深夜残業とみなされるのか」を把握することが欠かせません。法律では深夜労働に関する明確な基準が定められており、この基準を踏まえることで、割増賃金の考え方もより理解しやすくなります。

労働基準法では、22時から翌朝5時までの時間帯を「深夜」と定めています。

この時間帯に働いた場合は、昼間と同じ仕事内容であっても、心身への負担が大きいと判断されるため、割増賃金を支払う必要があります。

ここで重要なのは、勤務の一部でも深夜帯にかかれば、その該当時間はすべて深夜労働として扱われる点です。

たとえば、21時〜翌1時の勤務であれば、22時〜1時までの3時間が深夜労働になります。

また、深夜労働は業務量や職位に関係なく、法律で一律に割増が発生する仕組みです。企業としては「深夜労働がどの時間に発生したか」を正確に把握することが求められます。

志賀佑一

志賀佑一特にシフト制や24時間稼働の職場では、深夜時間帯の区分を曖昧にしない管理体制が重要になります。

通常の時間外労働は「法定労働時間(1日8時間・週40時間)」を超えた労働を指し、割増率は25%が基本です。一方、深夜残業は『時間外労働』と『深夜労働』が重なった状態を指し、割増率の考え方が異なります。

深夜残業では、時間外25%と深夜25%が重なるため、最低でも50%の割増率になります。

つまり、同じ1時間の残業であっても、昼間と深夜では企業側の賃金負担が変わります。

さらに、深夜残業には「働く時間帯のリスク」への補償という意味があるため、通常残業と比べて、労務管理上の注意点も増えます。

特に、複数の割増が重なる場合は計算が複雑になるため、企業が誤って少ない金額で支払ってしまうケースも少なくありません。これらの違いを理解しておくことは、未払いトラブルの防止につながります。

深夜残業の理解には、「そもそも何が労働時間に該当するのか」という基礎知識が欠かせません。労働時間の判断基準を整理したい方は、労働時間とは?定義と判断基準を整理して残業トラブルを防ぐもあわせてご覧ください。

深夜残業は、特定の業界だけで起こるものではなく、業務体制や繁忙期の状況によってさまざまな職場で発生します。よく見られるのは、以下のようなケースです。

| 典型的な発生パターン | 特徴 |

|---|---|

| 業務が長引いて深夜帯にかかる | 日中業務の延長として発生しやすい |

| シフト勤務で深夜帯に労働が組み込まれる | 小売・介護・運輸などで多い |

| トラブル対応や緊急の作業 | IT、設備保守、製造ラインなど |

これらに共通して言えるのは、「予定外の残業」だけでなく「シフトで深夜帯を含む勤務」でも深夜労働が発生する点です。

つまり、「残業イコール深夜残業」ではなく、深夜帯に働いたという事実そのものが割増の対象になることを理解しておく必要があります。

また、深夜残業は労働者の健康負荷が大きく、長期的な疲労蓄積にも関係します。企業は単に割増賃金の支払いだけでなく、労働時間の分散や休息時間の確保といった配慮も合わせて求められます。

深夜残業の割増率は、深夜割増だけで決まるわけではありません。時間外労働・深夜労働・休日労働という3つの割増要素の組み合わせによって最終的な割増率が決まります。それぞれの割増がどの時間帯で発生し、どのような理由で設定されているのかを押さえることで、深夜残業の計算をより正確に行うことができます。

割増賃金は、単に「残業したから増やす」という仕組みではありません。労働基準法では、労働者の健康や生活時間を守るという視点を最も重視しており、長時間労働や深夜帯の勤務による負荷を補うために割増賃金を義務づけています。

本来、労働時間は一定の範囲に収めることが前提であり、その枠を超えた働き方や生活リズムに影響を及ぼす働き方については、追加の補償が必要だという考え方が基礎になっています。

特に、深夜帯や休日のように、労働者の生活基盤に大きく関わる時間帯は、通常の労働よりも負担が大きいため、割増率も高く設定されています。

割増賃金は、労働者を保護するための最低限のルールであり、企業が柔軟に変更できるものではありません。法律に基づいた適切な運用が求められます。

時間外労働が割増となるのは、法定労働時間を超えて働くことが、労働者の健康と生活時間に直接的な影響を及ぼすためです。長時間労働が続けば疲労が蓄積し、作業効率の低下や事故リスクの増加にもつながります。

このため、法律では「1日8時間・週40時間」を超える部分には負荷に応じた補償を行うべきとし、時間外労働には割増賃金の支払いを義務づけています。

また、時間外労働は企業が労働者の生活時間を一部奪う行為でもあるため、追加の対価を支払うことで、その負担を補うという意味合いもあります。割増率が明確に定められているのは、企業間での不当な競争や、労働者への過度な負荷を防ぐためです。

深夜22時〜翌5時の労働が割増となるのは、この時間帯が人間の生体リズムに大きな負担を与えるためです。

深夜帯は睡眠時間と重なりやすく、心身の回復機能が働く重要な時間帯です。この時間に労働を行うと、疲労が蓄積しやすく、生活リズムの乱れも起こりやすくなります。

そのため法律では、深夜労働を「時間帯そのものが負荷」と捉え、職種や役職に関係なく一律に割増を義務づけています。これは、管理監督者など裁量の大きい立場の人であっても例外ではありません。

また、深夜は事故発生率が高まる時間帯でもあり、安全確保の観点からも追加の保護が必要とされています。深夜割増は、労働者を守るための明確なルールであり、勤務の実態に応じて確実に支払うべき項目です。

法定休日の労働が割増の対象となるのは、労働者にとって休養日が確保されることが、健康維持や生活の安定に不可欠だからです。

週に1日以上の休日を与えることは、法律でも明確に義務づけられており、この休養日を労働に充てる場合には、特に高い割増率が適用されます。

休日労働は、単に勤務時間が増えるというだけでなく、本来確保されるはずの生活時間や家族との時間を削ることにつながります。そのため、時間外労働とは異なる「独立した保護」として扱われています。

また、深夜や時間外と重なる場合は、それぞれの割増根拠が独立して存在しているため、複数の割増率が加算されます。企業は休日の区分を正確に管理し、深夜帯や時間外と重なった場合の判断を誤らないように注意する必要があります。

深夜帯に働いた時間が、時間外や休日と重なると割増率が大きく変わります。どの働き方がどの割増率に該当するのかを正確に見極めることが、実務の精度を左右します。複数の割増が同時に適用されるケースほど、労働時間の区分管理がポイントになります。

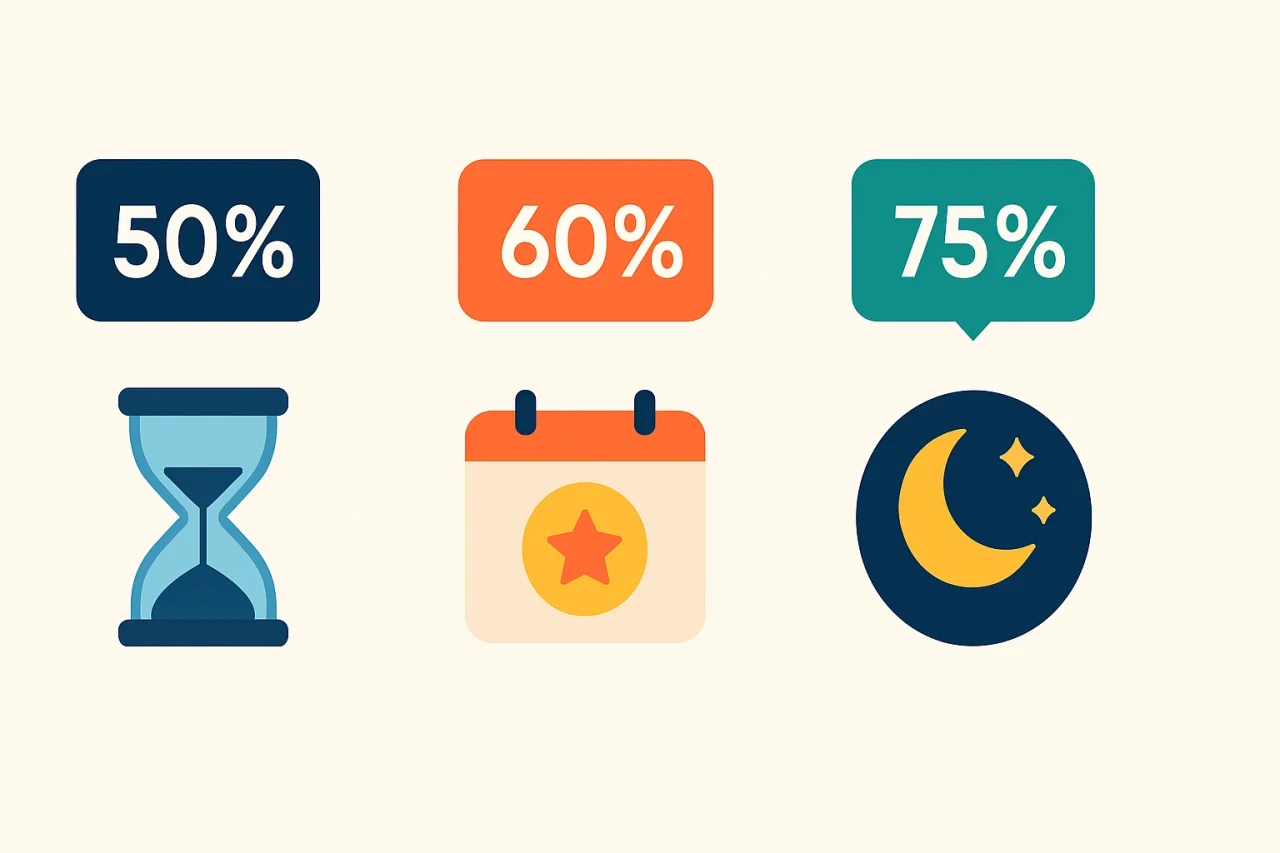

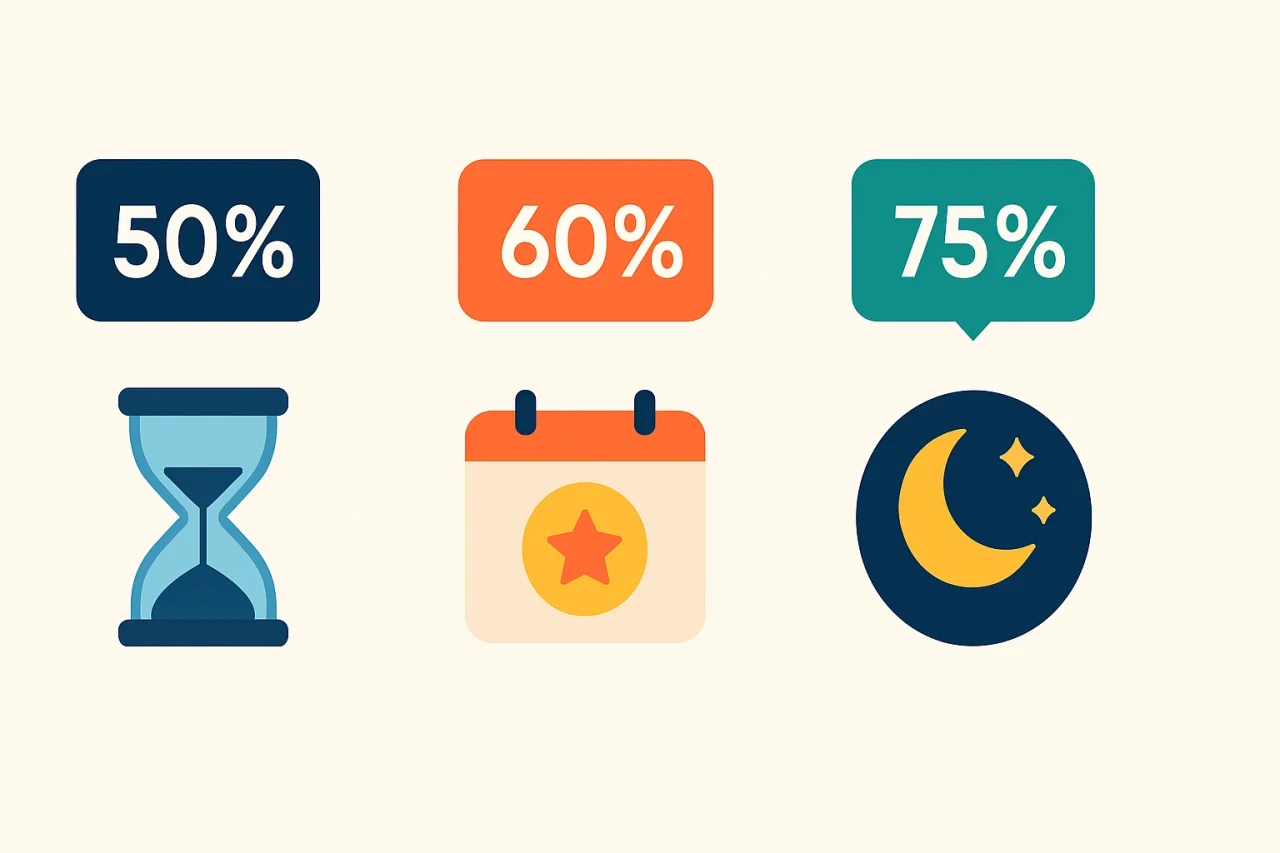

深夜帯に入った時間が「法定労働時間を超えている部分」である場合、時間外労働25%と深夜労働25%が重なり、割増率は50%になります。

割増率

25%(時間外)+25%(深夜)=50%

同じ深夜帯の勤務であっても、それが所定内なのか時間外なのかによって割増率が変わる点は特に注意が必要です。

たとえば、シフト制で所定労働時間が日によって異なる職場では、「深夜労働=50%」と決めつけてしまう計算ミスが起きやすくなります。

あくまで時間外労働が発生しているかどうかが前提であり、そのうえで深夜労働に該当する時間に追加で割増が加わるという構造を正しく押さえることが大切です。

深夜帯は疲労や集中力低下が起こりやすく、労働者の負担が通常よりも大きいため、割増率も高く設定されています。企業は、深夜帯の時間区分と時間外労働の区分を個別に整理し、混同しない管理体制を整える必要があります。

法定休日に深夜帯の勤務が発生すると、休日35%と深夜25%が加算され、割増率は60%となります。

割増率

35%(休日)+25%(深夜)=60%

休日労働と深夜労働は、それぞれ独立した割増根拠を持つため、どちらも適切に適用しなければなりません。

このケースは、24時間稼働の業種やシフト制の職場で起こりやすく、休日区分と深夜区分が重なることで計算が複雑になりがちです。

特に、「その日が法定休日かどうか」「深夜帯に該当するかどうか」という、2つの前提条件の判断が誤られると未払いにつながります。

また、休日深夜労働は負荷が高く、心身の休養が確保されにくい働き方になるため、割増率も高めに設定されています。企業としては休日そのものの取得状況にも注意を払い、長時間の連続勤務にならないよう配慮することが求められます。

時間外労働が月60時間を超えた場合、時間外部分の割増率は通常より高く、50%に引き上げられます。この時間が深夜帯にかかると、深夜労働25%が加わり、割増率は75%に達します。

割増率

50%(時間外)+25%(深夜)=75%

この高い割増率は、深夜帯という負担の大きい時間帯に、さらに長時間労働が重なることを避けるための仕組みです。生活リズムの乱れや慢性的な疲労蓄積につながりやすく、健康被害のリスクも高まるため、法律は強い保護を与えています。

企業にとっては賃金負担が大きくなるだけでなく、長時間労働が常態化している場合は、労働時間管理そのものに問題がある可能性があります。

月60時間を超える働き方が頻発する場合には、業務量の見直しや人員配置、勤務計画の調整など、根本的な改善策が求められます。

割増率の判断では、深夜労働・時間外労働・休日労働の境界が曖昧になることで誤った計算が起きやすくなります。特に、深夜帯で働いた時間が「所定内」なのか「時間外」なのかを区別できていないケースが多く見られます。

判断を誤りやすい主なポイントとして、以下のような点があります。

これらはいずれも、時間区分の管理が不十分であることに起因します。深夜残業の割増率を正しく計算するためには、まず労働時間の区分を正確に把握し、どの時間帯にどの割増が適用されるのかを一つずつ整理する仕組みが必要です。

割増賃金を正しく算定するには、時間単価の算出方法や割増率の乗せ方を理解することが重要です。抽象的なルールだけでは判断しづらいため、具体的な数字を用いた計算手順を確認することで、実務での再現性が高まります。

割増賃金は、すべての制度に共通して使える“土台”となる計算式があります。深夜残業であっても、休日深夜労働であっても、この基本式を軸にして求めることができます。

その計算式がこちらです。

割増賃金 = 時間単価 × 割増率 × 対象となる労働時間数

この式を理解するうえで重要なのは、「時間単価」と「割増率」は別物であるという点です。時間単価は労働者ごとに異なりますが、割増率は法律で決まっているため一定です。

たとえば、割増率が50%であっても、時間単価が1,200円の人と1,500円の人では、支払う金額が大きく変わります。

つまり、割増賃金の正確性は、時間単価を正しく計算できているかどうかに直結するのです。

深夜残業の計算では「どの手当を基礎に含めるか」が分かりにくい点でもあります。割増賃金から除外できる手当を整理したい場合は、残業代の計算で除外できる手当とは?7つの手当と正しい判断ポイントが参考になります。

月給制の労働者に対して割増賃金を計算する際は、まず月給を「1時間あたりの賃金」に変換する作業が必要です。この計算を誤ると、その後の割増賃金もすべて誤ってしまうため、企業にとって最も重要なステップの一つです。

時間単価は、次のように求めます。

月給 ÷ 月の所定労働時間

ここで注意すべきなのは、「月の所定労働時間」が企業ごとに異なる点です。暦日数が違えば労働日数も変わるため、平均的な所定労働時間を用いる方式が広く採用されています。

また、月給には基本給だけでなく、職務手当や役職手当などが含まれるケースもあります。

どの手当を「時間単価の基礎」に含めるかは法律上のルールがありますが、判断が難しい部分も多いため、企業ごとの運用方法を明確にしておくことが求められます。

日給制や時給制の場合、基本的な考え方は月給制よりもシンプルです。

日給をその日の所定労働時間で割ると時間単価が得られます。日によって給与が変動する働き方でも、割増計算に必要な「1時間あたりの金額」を正しく算出することができます。

計算はさらに簡単で、すでに時給が「時間単価」として設定されているため、そのまま割増率を乗じるだけで済みます。

ただし、注意したいのは、「割増計算に含めるべき時間」が正確に区分できているかどうかです。深夜時間帯、時間外、休日など、複数の割増が重なるケースでは、どの時間がどの割増率に該当するかを明確にしておく必要があります。

深夜残業の理解を深めるために、具体的なケースで見てみましょう。

ここでは、前述の計算方法を土台としながら、別の切り口から計算過程を解説します。

まず、時間単価を求めます。

時間単価:300,000 ÷ 160 = 1,875円

次に、深夜残業の割増率50%(時間外25%+深夜25%)を乗じます。

深夜残業1時間あたりの割増賃金:1,875 × 0.5 = 937.5円

最後に、この金額を深夜残業時間数で掛けます。

937.5 × 2時間 = 1,875円

つまり、このケースでは、

深夜残業2時間分の割増賃金は「1,875円」となります。

ここでのポイントは、深夜残業では「通常の時間外割増」と「深夜割増」の両方が必要になるため、割増率が大きくなるという点です。

固定残業代を導入している企業では、深夜割増との区別が難しくなりがちなため、制度の理解と運用の整合性が特に求められます。固定残業代の範囲を正確に把握しておくことは、未払いリスクを防ぐうえで非常に重要です。

固定残業代(みなし残業代)は、あらかじめ一定時間分の時間外労働に対する賃金を月給に組み込む仕組みです。しかし、「何が含まれるのか」という点を誤解すると、未払いの原因になりやすい項目です。

まず押さえておきたいのは、固定残業代に含められるのは“時間外労働の割増部分”のみであることです。深夜労働や休日労働の割増部分を含める場合は、就業規則や雇用契約書で明確に定めておく必要があります。

一方、以下のような手当が固定残業代に含まれていると誤解されがちです。

固定残業代に含まれていると誤解されがちな手当

これらは自動的に固定残業代に含まれるわけではありません。固定残業代の“内訳”が不明確な場合、全額が無効となり、残業代を別途支払う必要が発生するリスクがあります。

そのため、企業には「固定残業代の対象」「対象時間」「内訳」を明確に記載した制度設計が求められます。

固定残業代を導入している企業で特に注意すべきなのが、深夜割増の扱いです。結論から言うと、固定残業代を支払っていても、深夜割増は別途支払う必要があります。

これは、固定残業代があくまで「時間外労働の割増分」を対象としていることに理由があります。

深夜労働は時間帯に対して発生する割増であり、性質が異なるため、固定残業代に含まれていない部分は“別途支払いが必要”になるのです。

深夜帯に時間外労働が発生した場合は、次の考え方で整理すると分かりやすくなります。

企業が誤解しやすいのは、「固定残業代を支払っているから、深夜割増も込みだろう」という考え方です。しかし、多くの場合、深夜割増が支払われていないと判断され、未払い残業代として扱われるため特に注意が必要です。

深夜残業と固定残業代が関わる場面では、計算ミスが起こりやすく、未払いのトラブルにもつながります。特に見落とされやすいポイントを、必要最低限の箇条書きで整理します。

よくあるミスの例

これらは、労働時間の区分管理が不十分なことが原因であることが多いです。

正確に区分できていないと、深夜割増や休日深夜割増の支払いが漏れやすく、後から精算が必要になるケースが少なくありません。

また、労働基準監督署の調査でも、固定残業代まわりの誤認による未払いは非常に指摘が多い項目です。制度の理解と時間管理のルールを明確にし、従業員にも分かりやすく伝えることが、トラブル防止の第一歩となります。

管理監督者は働き方に一定の裁量がありますが、深夜労働に関しては例外的に保護の対象となります。なぜ管理職であっても深夜手当が必要なのか、その根拠を理解することで、適切な賃金設計とトラブル防止につながります。

管理監督者は、企業の経営に近い立場として扱われるため、労働基準法の一部が適用されません。具体的には、労働時間・休憩・休日に関する規定が適用除外となります。これは、管理監督者が時間に縛られる働き方ではなく、業務遂行に大きな裁量を持っているという考え方が背景にあります。

ただし、適用除外になるからといって、労働条件をすべて会社側の判断で決めてよいわけではありません。管理監督者の範囲は厳密に判断されるため、名ばかり管理職である場合は、労働者として通常の規定が適用されます。

このため、企業には以下の点が求められます。

こうした点が曖昧なままでは、後々「管理監督者ではない」と判断され、未払い残業代の支払いにつながるリスクがあります。

管理監督者は労働時間の規定の適用を受けませんが、深夜労働に関する規定だけは例外的に適用されます。

これは、深夜時間帯(22時〜翌5時)が心身への負荷の大きい時間であり、管理監督者であっても健康を守る必要があるという法の考え方が根拠にあります。

深夜労働が適用除外にならない理由としては、次の視点が重要です。

つまり深夜割増は、職位や産業構造ではなく、“働いた時間帯そのものに着目した保護”です。そのため、管理監督者であっても深夜労働をした分については、一般の従業員と同じく深夜割増が必要になります。

企業としては、「管理職だから深夜手当はいらない」という誤った判断を避け、職位に関わらず正確に支払う体制を整えておくことが重要です。

管理職手当が支払われている場合でも、深夜手当を免除する根拠にはなりません。管理職手当は、あくまで「業務上の裁量や責任」に対して支払われるものであり、深夜労働の負荷とは切り離して考える必要があるからです。

管理職手当と深夜手当の違いを整理すると、企業側も誤りなく運用できます。

| 項目 | 管理職手当 | 深夜手当 |

|---|---|---|

| 目的 | 責任・裁量への対価 | 深夜帯の健康リスクへの補償 |

| 発生基準 | 役割・職位 | 働いた「時間帯」 |

| 法律上の扱い | 任意(要合理性) | 労基法で義務 |

管理職手当は企業の裁量で金額や内容を決めることができますが、深夜手当は労働基準法で割増率が定められており、支払いは必ず必要です。

企業が注意すべきポイントは、管理監督者の職務内容が実態と一致しているかどうか、そして深夜割増が確実に支払われているかどうかです。

管理職であるかどうかに関わらず、深夜労働の実績があれば、その時間分の割増賃金の支払いは避けられません。

深夜労働には法的に特別な保護が設けられている対象者が存在します。これらの労働者を深夜帯に配置してしまうと、法律違反につながる可能性があるため、企業は働き方やシフト設計に十分な配慮が必要です。

18歳未満の年少者については、労働基準法により深夜労働(22時〜翌5時)が原則として禁止されています。

これは、成長期の心身に深夜勤務が大きな影響を及ぼす可能性があるため、特に厳格な保護が設けられているためです。

深夜労働を禁止しているのは、単に「遅い時間の勤務が負担になる」からではありません。発達段階にある年少者は、生活リズムの乱れが学業や健康に直結しやすく、成人よりも深夜労働の影響が強く反映されます。

そのため、法律は深夜帯の勤務を例外なく制限し、企業にも強い遵守義務を課しています。

例外的に、演劇関係や一部の職種で許可される場合もありますが、あくまで特殊ケースであり、公的な手続きや厳密な条件が必要です。通常の企業では、年少者を深夜帯に配置すること自体を避ける体制づくりが求められます。

妊娠中または産後1年以内の労働者は、本人が請求した場合に限り、深夜労働を免除することができます。

この規定は、妊産婦の健康を確保し、安全に働ける環境を整えるために設けられています。

この免除は会社側が判断するものではなく、「本人の請求」があって初めて効力を持つ点が特徴です。妊産婦の身体は日々変化し、深夜帯の勤務が強い負担となることもあります。

そのため、企業側が状況を察知しづらいケースに備え、本人の意思を尊重した制度設計になっています。

妊産婦からの請求を受けた場合、企業が取るべき対応としては、以下のような内容が挙げられます。

深夜労働免除の運用は、企業の安全配慮義務の一部でもあり、健康確保だけでなく働きやすい環境整備にもつながります。

深夜労働に関しては、割増賃金の支払いだけでなく適切な労働管理が欠かせません。特に深夜帯に働く従業員がいる企業では、健康面・制度面の双方から、以下のような管理ポイントを意識する必要があります。

注意すべきポイント

深夜労働は、通常の勤務と比べて、疲労や健康リスクが高まりやすい時間帯です。そのため、勤務時間の記録だけでなく、従業員の体調や勤務状況の変化に目を配ることも重要になります。

また、深夜帯の業務は人員構成が少なくなりがちで、無理な配置や急な残業が発生するケースもあります。企業としては、リスクが高まりやすい時間帯であることを前提に、労働時間の管理体制を整える必要があります。

深夜残業に関する制度は複数の要素が絡み合うため、部分的な理解では運用ミスが生じやすくなります。割増率・法律上の考え方・具体的な計算手順を押さえておくことで、正確な支払いと適切な労務管理につながります。

深夜残業を正しく理解するうえで大切なのは、「割増率」だけではありません。運用を誤りやすいポイントが複数あるため、企業としては全体像を把握しておく必要があります。

まず押さえておきたいのが、深夜残業は“働いた時間帯”に基づいて発生するという点です。

仕事内容や職位にかかわらず、22時〜翌5時に働けば深夜割増が必要になります。これに時間外労働や休日労働が重なれば、割増率はさらに上がります。

また、深夜残業は割増率が高いだけでなく、労働者の健康負荷や勤務継続への影響が大きい時間帯でもあります。労働時間管理と健康管理が密接に関係するため、企業としては、制度理解だけでなく勤務計画の調整も求められます。

深夜残業のポイントを簡潔にまとめると、次のようになります。

これらの理解が深まるほど、深夜残業に関する誤解や計算ミスを防ぎやすくなります。

深夜残業を適切に運用するためには、計算方法や法律知識だけでなく、日々の実務での確認作業が欠かせません。必要最低限の項目に絞り、実務者が見落としやすいポイントを整理します。

深夜残業に関するチェックリスト

これらは、どれか一つでも欠けると、未払いだけでなく、勤務体制に対する安全配慮義務の問題にも発展します。深夜労働は誤解されやすい部分が多いため、定期的な見直しが求められます。

深夜残業に関する未払いは、企業にとって最も発生しやすい労務トラブルの一つです。割増率が複数重なるケースや、時間単価の算出ミス、固定残業代の誤解など、原因はさまざまです。

未払いリスクを防ぐためには、制度理解・管理体制・運用ルールの3つをそろえて整備することが不可欠です。

深夜残業の計算ロジックを統一する

まず重要なのは、深夜残業の計算ロジックを企業として統一することです。担当者によって計算方法が異なる状態は、誤りが発生しやすく、後々の調査の際にも不利に働きます。特に、固定残業代の範囲や深夜割増の扱いは誤解が多いため、社内ガイドラインを整えておくと安心です。

労働時間管理の精度を上げる

次に、労働時間管理の精度を上げることも欠かせません。勤怠システムの活用により、深夜帯の労働時間を自動で区分できるようにしておくことが理想です。手作業での集計は、どうしても人的ミスが避けられません。

定期的に運用を振り返る

さらに、定期的に自社の運用を振り返り、問題があれば改善する仕組みを設けることも大切です。深夜労働は法律違反だけでなく、従業員の健康に直結するため、企業の労務管理レベルがそのまま現れる領域でもあります。

深夜残業は時間外労働と深い関係があり、36協定の内容を正しく理解しておくことも重要です。上限規制や特別条項について確認したい方は、36協定の特別条項とは?上限規制と正しい運用ルールを解説をご覧ください。

深夜残業は「働いた時間帯そのもの」に割増が発生するため、時間外や休日労働と重なると計算が複雑になります。深夜帯で働く従業員がいる企業にとって、深夜残業の割増率と計算方法を正しく理解することは、未払い防止の最重要ポイントです。

本記事で押さえておきたいポイントは次のとおりです。

深夜残業の制度は一見シンプルに見えて、実務では複数の割増が重なる場面が多く、誤解されやすい領域です。

割増率の根拠や計算手順を正しく押さえておくことで、企業としてのコンプライアンスを守りながら、従業員が安心して働ける環境づくりにもつながります。

本記事を参考にしながら自社の運用を一度見直し、必要に応じて制度や労務管理体制を改善していくことをおすすめします。

深夜残業や割増賃金の取り扱いについて、次のようなお悩みはありませんか?

深夜残業は「時間帯による割増+労働時間区分」によって計算が変わるため、少しの解釈違いで大きな未払いにつながりやすい領域です。特に、固定残業代・管理職手当・シフト勤務などが絡むと、実務上の判断はさらに複雑になります。

当事務所では、深夜残業の割増率から計算方法、制度設計、勤怠運用のポイントまで、専門の社会保険労務士が丁寧にヒアリングし、貴社の状況に合った改善策をご提案します。

複雑なルールを押しつけるのではなく、「現場が続けられる管理体制」を一緒に作ることを大切にしています。

初回相談は無料です。

そんな方は、どうぞお気軽にご連絡ください。

お申し込みは下記フォームから簡単に行えます。

深夜労働をめぐるリスクを最小限にしつつ、従業員が安心して働ける環境づくりを一緒に進めていきましょう。